金型材料の選び方と熱処理について

東京都立産業技術研究所 新技術セミナーテキストより 内田聡氏 著

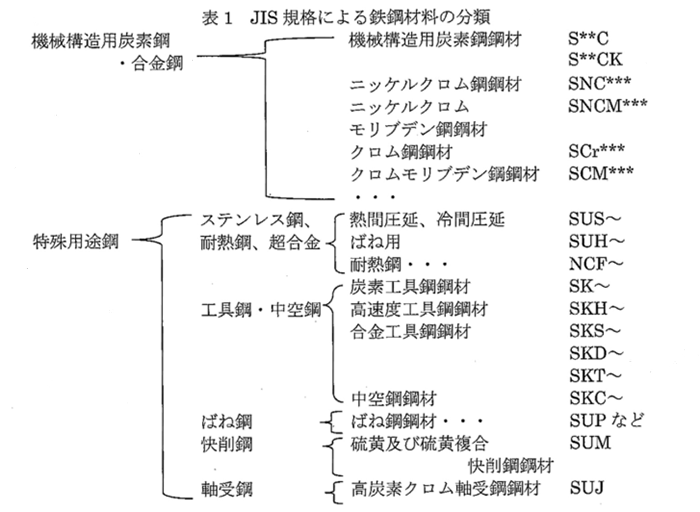

現在、JIS規格の鉄鋼材料では、機械構造用炭素鋼・合金鋼、特殊用途鋼、クラッド鋼、鋳鍛造品、電気材料といった分類がなされている。

このうち、素材としての大きな分類は機械構造用炭素鋼・合金鋼と特殊用途鋼になる。さらに機械構造用炭素鋼・合金鋼は、機械構造用炭素鋼から添加される合金成分によってニッケルクロム鋼、ニッケルモリブデン鋼、などの分類がなされている。また、特殊用途鋼は、用途によってステンレス鋼、工具鋼、中空鋼、ばね鋼、快削鋼、軸受鋼に分類され、さらにそれらが細分化されている。

これらのうち、合金元素のもっとも少ないのが、機械構造用炭素鋼鋼材と炭素工具鋼鋼材である。これらの鋼材の成分は、鉄(Fe)と炭素(C)を基本とし、珪素(Si)、マンガン(Mn)、リン(P)、硫黄(S)の含有量が規定されている。また、JIS規格の備考欄を見ると、これらの鋼材ではクロム(Cr)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)は不純物として扱われ、含有量の制限がある。

しかし、一般に鋼種を成分から判断するときには、C、Si、Mn、P、Sの含有量だけを分析対象とみることがあり、Cr、Ni、Cuの混入を見逃してトラブルになることがあるので注意が必要である。

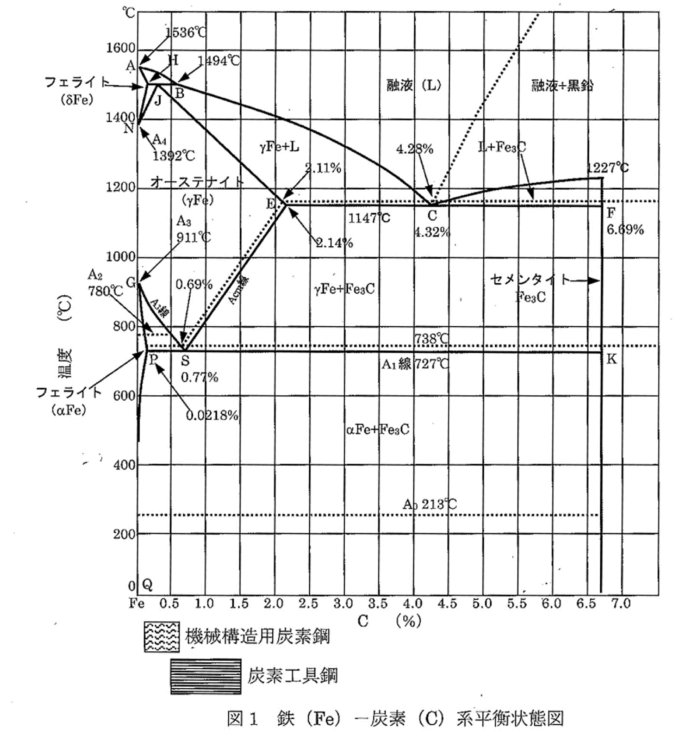

機械構造用炭素鋼は、炭素含有量が0.08%~0.61%、炭素工具鋼は0.55%~1.5%である。Si、Mn、P、S、の含有量の違いはあるが、これらの鋼材をFe-C系状態図に重ねると、図1のようになる。

これらの鋼材は、Fe-C系状態図の左片隅のごく一部であるが、この範囲に機械構造用炭素鋼は20鋼種、炭素工具鋼は9鋼種規定されている。このように、炭素含有量のわずかな違いでも、鋼の特性は大きく変化するのである。

これらの鋼材の焼入温度は、一般にA3線およびA1線上の30~50℃程度が目安とされている。炭素含有量の低い機械構造用炭素鋼ではA3線の上、炭素工具鋼で共折点(0.77%C)以上(SK80~140)の鋼種では、A1線の上の温度まで加熱することが必要である。機械構造用鋼の焼入れ温度が870℃~830℃(S35C~S55C)であるのに対して、工具鋼の焼入れ温度が790℃~780℃(SK80~140)と低めに設定されていることからもわかる。

鋼の結晶構造は、室温では体心立方晶(bcc)でα-Feと呼ばれているものが、高温に加熱されると、面心立方晶(fcc)のγ-Feに変化する。これを同素変態という。γ-Feは、さらに加熱されるとδ-Fe相が現れる。α-Feでは、固溶できる炭素の量が最大で0.02%(状態図のP点)であるのに対して、γ-Feでは2.14%(状態図のE点)である。このようなα-Feとγ-Feでは、炭素の固溶量が大きく異なる。

焼入れは、一旦、素地中にたくさんの炭素を取り込んで、その状態を維持させることが目的である。加熱してγーFeの状態であれば、α-Feよりも多くの炭素を素地に取り込むことが出来る。したがって、焼入れ温度は確実にγ-Feに変態する温度まで加熱することが必要である。焼入れ温度が「A3線およびA1線の上30~50℃程度」とされているのはそのためである。

焼入れ温度まで加熱しても、そのまま温度を下げてしまっては、素地から炭素が析出して、α-Feと鉄の炭化物のセメンタイト(Fe3C)に分離してしまう。そこで、高温で炭素を充分固溶している状態をなるべく変えず室温まで持ってくるために急冷するのが、「焼入れ」という操作である。

金型としては一般に合金工具鋼が用いられ、使用条件によっては、高速度工具鋼や高炭素クロム軸受鋼なども用いられる。炭素含有量は、冷間金型用に一部2%前後のものもあるが、おおよそ構造用鋼や工具鋼と同程度である。金型用鋼では、クロム(Cr)をはじめ、モリブデン(Mo)、タングステン(W)、バナジウム(V)などの元素が添加されており、焼入れ性や耐熱性、耐衝撃性、耐磨耗性などが改善されている。

合金成分で様々な特性が改善されているが、焼入れのメカニズムや、金属組織は複雑なものとなっている。たとえば、合金成分が作る炭化物とその働きは、炭素鋼に比べて複雑で、焼入れや焼き戻しの熱処理操作にも最新の注意が必要である。

炭素鋼の場合、焼入れ温度は状態図のA3線とA1線の上30℃程度と示したが、合金元素が添加されている材料では、それとは別に、それぞれの鋼種ごとに焼入れ温度が規定されている。これは合金元素によって生成している炭化物の種類が異なり、加熱によって炭化物が分解しやすいもの、しにくいものがあり、また、出来るだけ固溶させた方がいい場合と完全に固溶させずに残す場合があったりするためである。

表2に金型用鋼に生成する炭化物の種類と性質を示す。合金元素の種類や量によって、生成する炭化物が異なる。また、金型の用途によっても炭化物の働きが異なる。たとえば、耐摩耗性が要求される時は、より硬い炭化物を含んでいるものを選択することが必要であり、また、この一次炭化物を完全に固溶させず、残留させておくことが必要である。以下に炭化物の特徴を示す。

Fe3Cはセメンタイトと呼ばれ、鋼における基本的な炭化物である。合金元素が添加されている場合は、Feが、Cr、W、Moなどに置換されるため、M3Cと示される。

M23C6は、Crが添加されている鋼種に含まれる炭化物で、焼入れなどの熱処理で容易に固溶し、高温で焼き戻された場合にのみ析出する。

M7C3は、高Crの材料にあり、他の炭化物に比べて粗大で、焼入れ温度に加熱しても固溶しにくく、残留しやすいが、耐磨耗性に貢献している。SKD11などに見られる大きい炭化物で、圧延方向や鍛伸方向に整列しやすいため、焼入れ、焼き戻し語の寸法変化や、衝撃値において方向性が現れる。

M2CはWやMoの炭化物で、焼き戻しの後にのみ析出する。高速度工具鋼の二次硬化に寄与している。遷移炭化物なので、焼き戻し温度が高くなるとM6Cに変化する。

M6Cは、MoやWを含む鋼種に存在する。高速度工具鋼では熱処理条件に関係なく多量に存在し、耐摩耗性に寄与している。また、焼入れでも固溶しにくい炭化物である。

MCは、Vを含む鋼種にVC~V4C3で存在する。焼入れしても固溶せず、耐摩耗性に貢献する。Wを含む鋼種では、高温で焼きなましをすると、WCが析出し、焼入れ性が著しく劣化する。他の炭化物に比べて硬さが著しく高い。

鋼は、焼入れのままでは脆くて割れやすいため、通常は焼き戻しを施して使用する。焼き戻しは、適度な析出または変態を進行させて安定組織にすると共に内部ひずみを低減させて所定の性質や状態にすることである。焼き戻しによって、過剰に固溶されていた炭素が炭化物として析出し、また変態せずに残留していたオーステナイトがマルテンサイトに変態する。

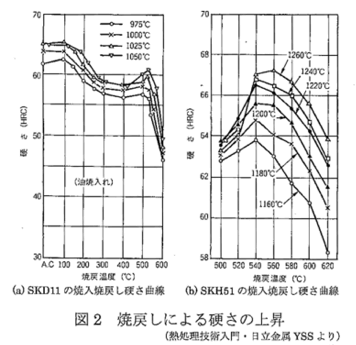

高速度工具鋼などの高合金鋼では、550℃程度の焼き戻しで、硬さの上昇が見られる。MoやW、Vなどの合金元素を含む鋼は、500℃~600℃で焼き戻しをするとMo2C、W2C、VCなどの炭化物を析出して硬さが上昇する2次硬化現象を示す。

図2はSKD11とSKH51の焼き戻し温度と硬さの関係を示したものである。2次硬化により析出するM2C型炭化物は遷移炭化物のため、焼き戻し温度が高いとM6C型炭化物に変化してしまう。そのため、2次硬化を示す温度よりさらに高温で焼き戻した場合は硬さが低下している。2次硬化における硬さは、焼入れ温度の影響も受ける。

図2のSKD11、SKH51、いずれの場合も焼入れ温度の高い方が2次硬化を示す温度よりもさらに高温で焼き戻し場合は硬さが低下している。2次硬化による硬さは、焼入れ温度の影響も受ける。

図2のSKD11、SKH51、いずれの場合も焼入れ温度の高いほうが2次硬化による硬さも高くなっている。2次硬化による硬さの上昇は、焼入れ硬さよりも高くなることが多い。使用中に昇温をともなうような金型では、2次硬化現象の利用が有効である。